アイテム探しパズル

- 公開日: 2025/02/24

- 更新日: 2025/02/24

アイテム探しパズルの概要はゲーム概要で示した通りだが、以下のモードがある。モード名は翻訳にばらつきがあり一定しない。

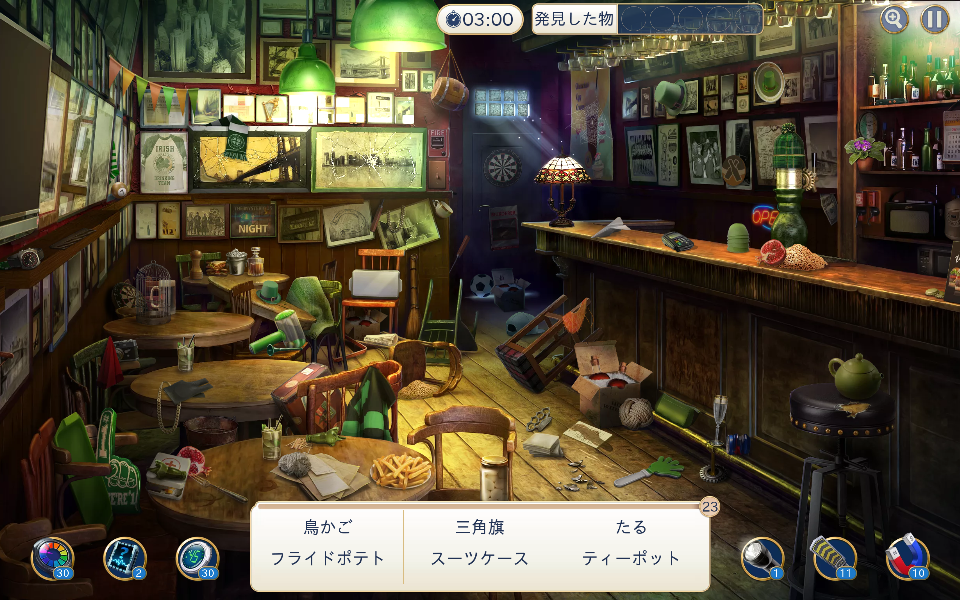

通常モード

探すべきオブジェクトの名前が示されるもの。持ち時間は3分。マップ画面上のアイコンは緑色の時計マーク ![]()

シルエットモード

探すべきオブジェクトがシルエットで示されるもの。持ち時間は3分。マップ画面上のアイコンは紫色の人影マーク ![]()

ペアモード

探すべきオブジェクトを2つ一組でクリックするもの。持ち時間は4分。マップ画面上のアイコンは赤色のもので、中身は二組の「丸に星」 ![]()

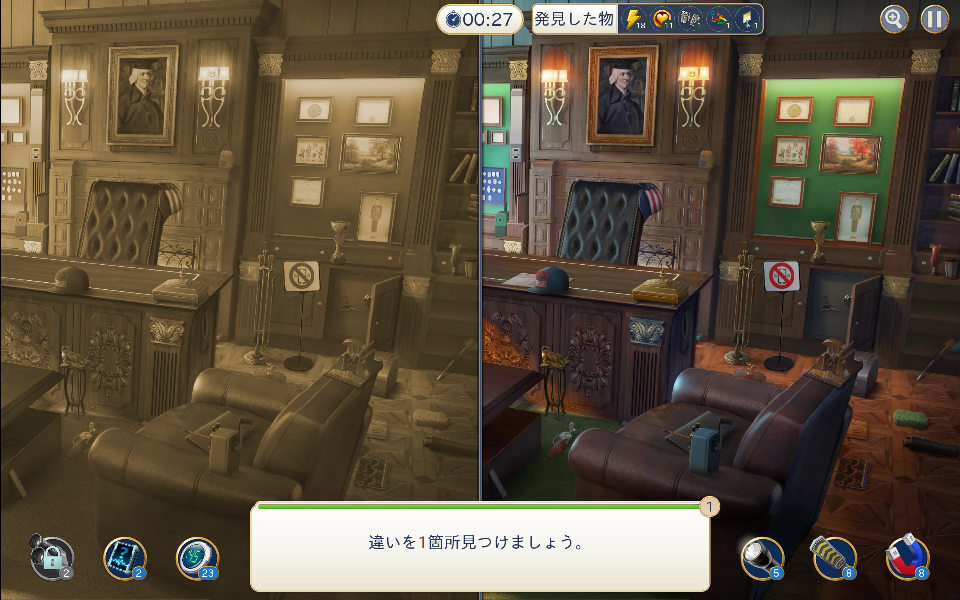

写真アーカイブ(又はフォト)モード

画面が左右二分割され、左はセピア色の白黒写真調となっている。片方にしか表示されていないオブジェクトをピックアップする、いわゆる間違い探しである。持ち時間は4分。アイコンは水色で、中身は左右で白黒反転している蝶 ![]()

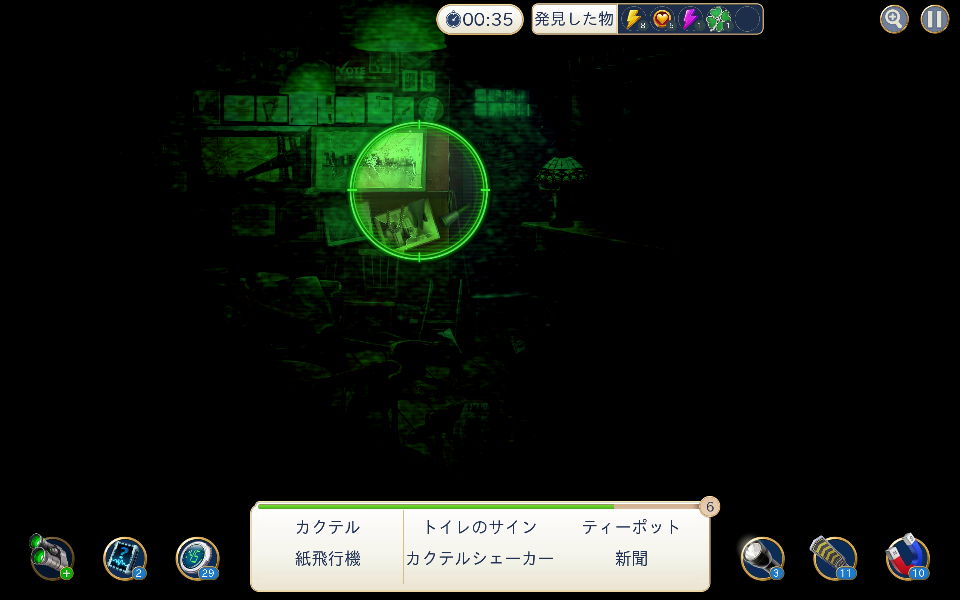

暗視カメラ(又はナイトビジョン)モード

暗視カメラのように画面が暗くなり色調も蛍光色となり、一部(マウス操作で移動可能)のみ明るくなっている。持ち時間は5分。アイコンは青色の月と星 ![]()

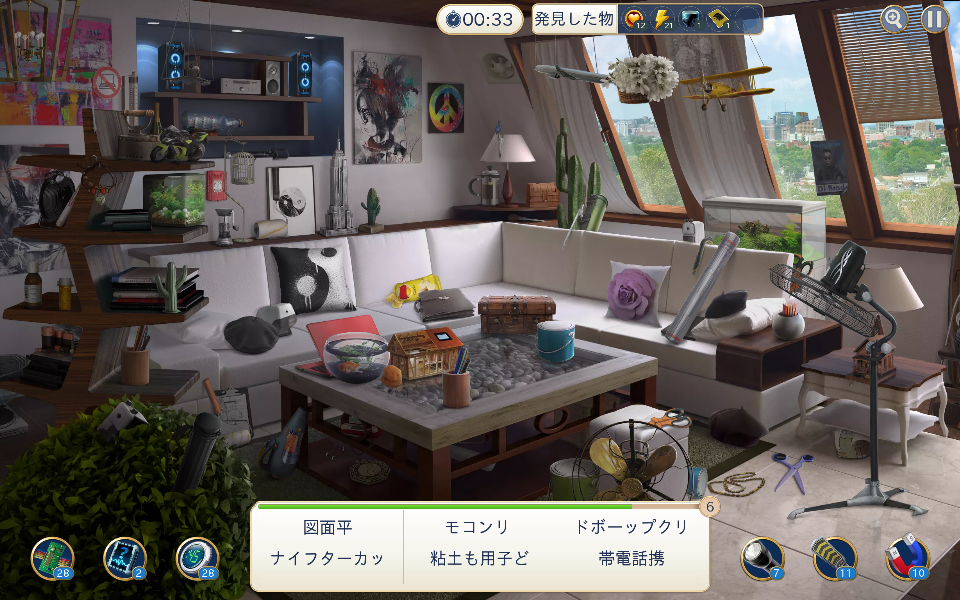

アナグラムモード

探すべきオブジェクトの名前がアナグラムとなっている。持ち時間は4分。日本語は漢字が多く文字数も少ないので通常モードと難易度はほとんど変わらず持ち時間が1分増えた分だけお得である。ちなみに英語版だと文字数が多くなり難易度が上がりそうに見えるが、単語ごとのアナグラムで単語の順番は変わらないし、文字のキャピタライズも変わらないのでそこまで難しくない。アイコンは黄色で「文」と「字」と矢印を組み合わせた意匠(英語版だと「H」「S」) ![]()

妨害

上記のモードに追加される妨害効果として、以下の4つのものがある。難易度が上がるが持ち時間は変わらない。妨害効果があるパズルはドロップするヘルプアイテムが増えるのでお得な面もあり、意図的に妨害モードを追加するアイテムもある。マップ画面上のアイコンもオレンジ色の妨害アイコンになる。

反射

写真アーカイブモードに追加される妨害。右半分(セピア色じゃない方)が左右反転となる。アイコンは鏡 ![]()

タイムペナルティ

暗視カメラモード以外の全てのモードに追加される妨害。間違った場所をクリックするごとに-5秒のペナルティが発生する(通常は数回続けて間違えないとペナルティは発生しない)。アイコンは足跡 ![]()

無線妨害

通常モード・ペアモードに追加される妨害。時間経過とともに探すべきオブジェクト名から文字が欠落していき、最終的に2文字になる。もともと2文字以下の場合は変化しない。アナグラムモードとは逆に日本語モードでは難易度が激増し、文字数の多いオブジェクトから先に探しに行くなどの戦術が要求される。英語モードだと単語ごとに2文字まで減るという仕組みなので多少は楽。アイコンは無線マーク ![]()

煙幕

通常モード・アナグラムモード・シルエットモードに追加される妨害。画面が白い煙幕でおおわれ、クリックやドラッグで煙幕を払いながらオブジェクトを探す必要がある。アイコンは煙幕のピクトグラム ![]()

攻略方法(というよりズルのやり方)

このパズル、探すべきオブジェクトは画面上に1つしかないという特徴がある。逆に言えば画面上に同じ種類のオブジェクトが2つ以上あるならば、それは探すべきオブジェクトではなく、位置を覚えておく必要はないということになる。

それはさておき、特に画面の暗い現場では非常に難易度が高い。攻略方法としては発見に苦労した場所を覚えておいて、簡単に見つからないときはそこをあたってみる、というのが基本となるだろう。とはいえ、現場の数は最終的に41+月例イベントとなり全て覚えるのは廃ゲーマーでない限り困難であり、攻略アイテム投入でしのぐことになる。結果として課金がかさむことになってしまう。

ただ、スクリーンショットは撮れてしまう。手詰まりの時はスクリーンショットを撮ってじっくり調べることで、ほぼ確実に攻略することができる。正攻法である「発見に苦労した場所を覚える」際にもこのスクリーンショット作戦は有効である。

スクリーンショット撮影ツールとしては、Greenshotというツールを愛用している。Windows標準のsnipping toolはオフにしよう。Ctrl+PrintScreenでアクティブになっているモニタのスクリーンショットを撮り、メニュー操作でファイル保存する。親切にもスクリーンショットを撮るとゲームは自動的にポーズモードとなってくれる(もの探し画面は隠れる)。あとはWindows標準のビューワを使って、明るさやコントラストを調整したり、拡大しながら(ゲーム上でも拡大はできるが限度がある)じっくり観察しよう。

写真アーカイブモードは、レイヤ構造のフォトレタッチソフト(フリーのものならGIMPとか)を使い、重ねた方の画像の透過率をいじりながらチェックするとよいかもしれない。私はIllustratorを使っている。

![[archive]](/static/archive.png) を付与しています。

を付与しています。