日本におけるPC互換機の歴史

- 公開日: 2023/09/29(金) 23:36[JST]

- 更新日: 2023/09/30(土) 06:46[JST]

DOS/V登場以前からWindows95登場前夜くらいまでの、日本でのPC互換機ってどんなんだっけと思って調べてみた。

参考にしたサイトは以下の通り

Dサブコネクタ採用インターフェースをまとめてみる

- 公開日: 2022/01/02(日) 07:51[JST]

- 更新日: 2022/01/02(日) 07:52[JST]

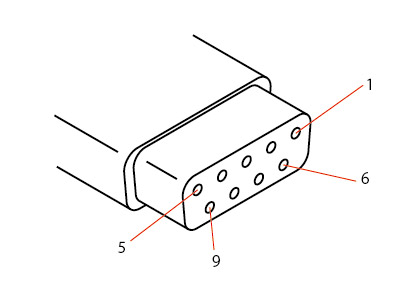

Facebookに投稿されていた各種インターフェースの画像(https://www.facebook.com/666222968/posts/10159459139302969/?d=n)を見て、あれがないこれがないと思いつつ色々な用途に仕様されている各種Dサブコネクタ(9、15、25ピン)をまとめてみようと考えた次第。

サイクルスチールが実装されてないときのVRAMの挙動ってどうなんだろう

- 公開日: 2015/12/26(土) 14:01[JST]

ふと気になったので分かる範囲で調べてみた次第。とりあえず手元にある資料が「FM-7 ユーザーズマニュアルシステム仕様」なんでそこを当たってみる。

FM-7の場合、VRAMはサブCPUのアドレス空間に配置されている。実際のVRAMは富士通のMB8116というメモリを24個使って48kB分のメモリとしている、ということのようだ。

MB8116についてぐぐってみると、アドレスバスが7本、データバスが入力/出力それぞれ1本ずつという構成の所謂デュアルポートRAMというもののようだ。このメモリのアドレス空間は内部的には14ビットで、上位7bit、下位7ビットを続けてアドレスバスに入力するようになっている。つまり1チップあたり2^14ビット=2048オクテットの容量。

FM-77シリーズのメモリ管理

- 公開日: 2015/08/28(金) 07:12[JST]

FM-7シリーズで使用されているCPU(モトローラ的にはMPUか)・モトローラMC68B09[1]はアドレスバスが16ビットで、メモリ空間は64kBになるんだけど、FM-77(+400ラインセット)とAVシリーズはMMR[2]を用いることでそれ以上のメモリを使うことができるようになっている。

MMRの構成については、6809用MMU(Memory Management Unit)考察(by はせりん)に詳説されているが、電子工作に疎い自分では理解が追いつかなかった。ということで色々調べてなんとか自分的に納得できる所まで来たので以下メモ。

跡地にサッカースタジアムを実現するためには

- 公開日: 2015/07/25(土) 08:30[JST]

「宇品vs跡地」ではなく「跡地vs建たない」

中国新聞によれば![[archive]](/static/archive.png) 、市長・知事・商工会議所の三者会談で「サッカースタジアムは宇品みなと公園が優位」としつつ、宇品にも交通面での難があるため判断は先送りにしたとのこと。

、市長・知事・商工会議所の三者会談で「サッカースタジアムは宇品みなと公園が優位」としつつ、宇品にも交通面での難があるため判断は先送りにしたとのこと。

これは額面どおり受け取るべきじゃない。前市長時代から市は「むしろ排除したいものをプッシュして批判を集め、取り下げる口実を確保する」というやり方を得意としている。実際問題として、宇品にサッカースタジアムを作るメリットは(市にとっても)低い。3万人級なのでコストはかかるし公共交通も弱いから集客性も低い。また、周囲の商業施設の集積も高いとはいえない。郊外型なら、まだ(マリーナホップのある)西飛行場跡地の方が有益だ。

いわゆる「ATARIジョイスティックポート」の変遷についてまとめてみる

- 公開日: 2015/05/03(日) 15:47[JST]

- 更新日: 2020/10/10(土) 17:31[JST]

Note

この投稿は追記だらけの上きちんと整理されていないため見づらく、また間違いもあるかと思うので、全面的に書き直しました。 アタリ仕様ジョイスティック研究となります。

一般に「ATARI仕様ジョイスティック」とよばれるものは、よく調べると方言が結構あるようなのでまとめてみた。海外のポートについてはePanorama.netのコンテンツとdeskthority wikiのコンテンツを参考にした。

1. 基本

ATARIジョイスティックのコネクタはDサブの9ピンを使用しており、パソコン本体側がオス、ジョイスティック側がメスコネクタとなっている(PCのシリアルポートとオスメス逆)。

テスト入力

- 公開日: 2014/06/30(月) 05:54[JST]

- 更新日: 2014/06/30(月) 06:07[JST]

これはテストです

#25年前の若者に言っても信じて貰えないこと パソコン編

- 公開日: 2013/06/23(日) 08:27[JST]

Twitter上でのネタ。togetterでまとめられている。私自身Twitterで書いているけど、「今の一般の人が『25年前の若者に言っても信じて貰えないだろう』と考えていること」って、当時のパソオタにとっては(たとえ予想できなかったとしても)指摘されたら納得してしまうんじゃないかと思ったり。中には当時からあったものもあるし。

今から25年前、つまり1988年ってどういう時代だったかというと、

ここ最近のPC-98のアップデート

- 公開日: 2012/11/22(木) 06:40[JST]

手持ちの機種はPC-9821Ae/M2。色々あってここ2か月でやたらと強化されてた。

CPU: i486SX-25MX→DX4-100MHz

メモリ: 1.6MB→9.6MB

外部ストレージ: 外付け2G-HDD→外付け4G-SSD

FDD: 内蔵5インチx2+外付け3.5インチx1(変化なし)

CD-ROM: なし→外付け

ストレージインターフェース: PC-9801-100(変化なし)

LAN: PC-9801-103(変化なし)

サウンド: 内蔵のみ(86音源相当)→Roland MPU-PC98II追加

PC-9821とTOWNSでコンパクトフラッシュを検討する

- 公開日: 2012/11/10(土) 14:18[JST]

先日98を立ち上げたらNECAIかなの起動で固まり、起動しないようになってしまった。scandiskなどをやって見たところ、ディスクの先頭付近に不良セクタが固まって発生していた模様。とりあえず、パーティションの先頭を使わないようにして(おかげでHDDの容量が2G→1.6Gに)当座をしのいでいるが、そろそろ寿命も近いということだろう。そもそも10年以上前にハードオフだかで買ったHDDなのでよく持った方というべきか。

さて、私の持っているPC-9821Aeの場合、IDE HDDの上限が540MBぽっちなのでかなり足りない。そのためHDDはSCSIということになる。しかし、今時SCSIのHDDなんて中古でしか入手できないだろうし、98の場合は8.3G以下という縛りもある。

てことで、SCSI変換基板を介してコンパクトフラッシュを接続するということを考えた。購入したのは98での動作実績のあるSTRATOS CF AztecMonster。これに、4GBのコンパクトフラッシュを接続して動作確認をしてみた。コンパクトフラッシュはあまり速度が速くないほうがよい、という話なので、コンパクトフラッシュはTranscendの133倍速(約20MB/秒らしい。コンパクトフラッシュの倍速表示ってCD-ROM基準?)のものを購入した。